|

(作者: 台灣社企學會 胡哲生理事長) 摘要 長期發生的社會陳疴,需要積極的處理,但是,期待傳統社會體制設計的政府、企業與非營利組織,已經被證明是不會有效處理,甚至不會自主發生,必須一個願意主動面對,又能從處理中獲得應有財務回饋的組織—社會企業,對特定社會事務有創新的處理構想,願意承擔推動事務解決的組織風險—社會創業,才能在主流的資本經濟之外,營造出改善社會的彌補系統—社會經濟。 社會創業不是另類的經濟體制,它是增加人類生活更高品質與永續的環境,是彌補過去經濟發展的疏漏與傷害,是創造社會新創產出的新經濟領域。主流經濟加入社會經濟新系統,才能創造更為完整的社會生活。 關鍵詞:社會經濟、社會創業、社會企業、社會創新、資本經濟 相信社會大眾人人都希望生活在一個物資充裕,工作與收入穩定,居住環境整潔,治安教育良好,沒有汙染與自然環境破壞,人人自由與機會平等的大社會理,但是,如何達成這樣的社會狀態?在長期追求現代工業經濟的社會裡,民眾早已習以為常,工業與經濟發展必然也伴隨著—汙染與環境破壞,資源耗用與消費垃圾,財富不均衡累積,城鄉不均衡發展,都市壅擠與居住成本高昂等眾多問題同步衍生。 因此,面對「發展」這個議題,也許面對的是,到底是經濟發展還是社會發展?經濟與社會是互斥的兩個主體,還是相容的一個集合體?是否能夠齊頭並進?如果可以,應該如何協調經濟與其他社會部門的同時發展?或者根本的議題是—在現有的資本經濟思維下,難道不可以有彌補經濟發展後遺症或併發症的新經濟系統嗎?也就是本文想強調的「社會經濟」。 前言—你期待的社會發展? 在進入本文之前,先做一個測驗,測量自己的社會總體觀,以下有3個代表不同社會發展觀念的圖形(如圖1),你比較接授何者觀念?不仿說說自己的理由,並與其他兩者關念作個比較,分別推想各觀念下的社會發展情況。 「A」: 認為社會各部門各自發展,使用自己所分配的政府或社會資源,展現最大資源使用效率,各部門解決職責內的社會問題,便能創造社會最大幸福。 「B」: 則是普遍所謂的【拼經濟】,強調沒有經濟便沒用資源發展社會福利,所以經濟是中樞角色,其他社會事務都可以容忍、犧牲,這種觀念在全力追求經濟的發展中國家,普遍可見。 「C」: 認為社會各個部門是互助協調的關係,共同追求社會的總體生活品質,包括經濟、環境、資源、消費、工作、衛生、教育等,當任何部門的過度或不足發展,影響社會總體利益時,就必須適度放慢或提升效率,希望達到整體社會均衡發展。 在不同社會狀態下,該社會的主流意識的思考會有所不同,通常與該社會面臨的主要生活壓力或文化價值有關,不要主觀的以為,貧窮國家都會有B的觀念,別忽略了某些高幸福指數的國家,同時也是經濟落後國家。 雖然本文作者秉持著「C」的觀念,再加上如同本文所強調的「社會創業」觀念,也就匯集出本文希望鼓吹的「社會經濟」思想。 在文章中,本文將先說明:現有主流經濟的社會結構,具有甚麼特徵與能力,擁有甚麼樣的盲點或後遺症與社會成本(傷害),如果能夠有新一代的企業或社會組織,能夠將主流經濟帶來的損傷轉變為新的商業機會,便能同時解決社會問題,又創造新的經濟產值,這就是社會經濟的來源。

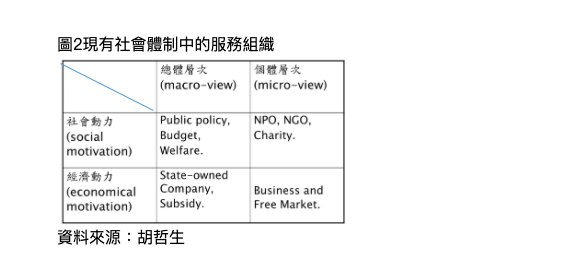

1-1.當前社會體制設計—能與不能 在圖2中,政府部門依據政策與編列預算,從事社會公益福祉的服務, 淡是服務的層級偏重社會總體層面,比較無法與基層個體互動,所以往往政 策本意會與執行成果有差異,同時也受限政策與預算的限制,無法從事社會 亟需改善的問題解決。 因此政府往往就將政策執行工作委託非營利組織或慈善機構,在民眾需 求第一線從事即時的服務工作,只是非營利組織的運作資源必須仰賴政府挹 注或民間企業捐贈,無法恆常的進行。 企業為求私有財產投資的獲利(極大化),他們對顧客的服務絕對力求 滿意與顧客忠誠,只是他們的經營決策自然會力求成本最小化(犧牲環境與 工作人價值),收入最大化(鼓勵超量採購),忽視沒有立即利潤的消費族群 與問題事項,造成企業經營的自我利益導向,忽略社會需求的經營盲點。 也就是一般所謂的政府失能、企業盲點與社會組織經營不穩定的現有 體制缺憾。再加上政府機構各行其是,政府與民間/社會組織彼此沒有暢通 的互助管道,這個體制創造的經濟榮景(因為科技與企業的壯大所致),背 後可能就隱藏著被忽略需求,被破壞的環境與自然資源、被棄置的消費垃 圾、被替代的低階或過時勞動力等,都會出現在其他社會部門的服務事務之中。 即使這些問題有來自企業稅金的彌補服務,但是已經”事先受傷,再 提供醫療”,這樣的處理方式,總是事後救濟,何不在經濟發展過程中就 減少發生;而且,即使事後的弭補,也不見得能回覆原樣,難道不能有互 補性體制設計,及時的消滅問題於前。 1-2.資本型經濟趨勢與「後遺症」 談到社會發展總離不了經濟發展這個話題,經濟強調有效的資源利用,創造產品服務提供社會大眾消費,也在供需交易過程中釋放出工作機會與財富,激勵私人資源與智慧投入服務社會的生產活動中。 資本型經濟體制將啟動社會生產力的鑰匙,交予資本創業或投資者手中,確實是有效的推動器,但是自利型的私人資本企業本質,在經營管理推波下,它巨大的能力與對社會的影響力就不容忽視了:

只顧拼經濟或經濟優先的社會觀念下,不顧或暫時忍受社會傷害與不健全發展,就累積出環境與資源、城鄉發展、社會公平正義等許許多多的經濟發展「後遺症」。 1-3.被忽略的社會成本 而前述的經濟後遺症,終究是要社會財物與智慧,才能恢復還給社會,前人的債終要歸還,這時如要探就誰該付這筆錢,也許是無端生事,但是它是無形或被刻意忽略的社會成本,是不爭的事實。 借用企業財務報表,可以一睹企業經營收支背後被忽略或隱藏的成本/費用,就以正式的財務報表—損益表為例,從表1的內容結構可以逐一審視檢討。 企業為達到營利最大化,必然要創造最大收入與最小成本支出。最大收入就需要持續開發多樣化產品服務,營造超量購買與幾近浪費的物質文化,其背後就是過度生產與資源耗用、消費垃圾負擔,或者倚賴財務投資的營業外收入增加利潤,但是,帶動了資本與不動產的虛胖,刺激資本遊戲也增加都會生活負擔。 在成本極小化方面,企業最先處理直接人工與原材料的成本壓力,尤其大型國際化公司藉由全球化生產布局,將上下游工廠外移便宜國家,營造了人工替代與企業外移的社會壓力,更何況為求製造效率,企業會開發新技術,藉由非自然的添加劑與流程,提升生產效率,但是卻毒害產品與生產工廠周邊的城鄉生活。 這些後遺症也許可以藉由稅收,再轉至環境部門處理,然而此時就猶如本文所比喻的「先傷害,後醫治」,是否為正確的處理?公部門的政策與行政效率,以致與社會組織的服務執行,才能將社會問題顯性化,以及可行動改善。 2.面對社會創傷民眾期待的是社會改善行動 面對經濟發展的盲點與其可能帶來的後遺症與創傷,在當前的體制設計與社會理論,沒辦法提供全面替代的新社會構想之前,也許只能面對這些後遺症或社會忽略的隱性成本,以創新的觀念思考解決之道,而且該解決方法還應該在既有經濟體制內可以執行,也就是既解決經濟帶來的問題,還能夠創造新經濟產值。 2.1解決問題需要創新觀念 在亞當史密的資本經濟觀念之外,歐洲另外一支強調創新創業的發展性經濟觀念(Schumpeter,1912),認為經濟發展在於尋找社會中未被發掘與服務的「新需求」,再根據該需求構思解決的「新產品」、「新製造方法」、「新材料」與「新的營運組織」;這就是創新的五項元素。 新需求除了可能是商業消費外,也可能是貧窮者的無購買力需求,廠商無意願供給的無獲利需求、及沒有可行技術的高投資需求等(胡哲生,2009),尚無完整供給與需求結構的非市場(non-market),其也就是特定族群因為某些社會因素,所需要的未被服務需求。由於這種需求過去被視為”社會問題”,所以被當作是政府或慈善機構的職責,可是長期下來政府與社會部門能解決的已經行之有年,剩下無法解決甚至層出的新問題,就必須重新思考是否有新的解決構想、運用新的技術、新的投入資源、與新理念的組織,設計出創新的解決策略(Seelos & Mair, 2005)。 歐洲(尤其英國的柴契爾首相任內)就出現了援引Schumpeter創新創業觀的—社會創新(social innovation)與社會創業(social entrepreneurship)的社會行動倡議。 Henley(2008)便認為社會創新是「可讓社區民眾以新的想法或方式,為社區創造更好的服務並解決跨部門的社會問題」,George et.al.(2012)則加入商業經營思惟,認為「由社會基層民眾藉由發展與實踐新的想法,以創造機會來增加自己的社會與經濟福利」。OECD(2003)定義社會創新為「尋求新的方式解決社會問題,也就是藉由辨識社會問題並給予新的服務,以改善個人與公眾的生活品質」。都共同關注兩個焦點:(1)民眾或社區的問題解決與生活品質改善;(2)新的想法與方法。 但是創新觀念與方法,解決問題或帶來新需求機會,是否可以成為長期持續的解決系統,就必須有人創設可長期營運的正式組織,尤其是能自立的商業組織。因此,接著就必需迎接「社會創業」的新觀念。 2.2 社會創業 創業(entrepreneur)一詞源自十七世紀的法國,稱謂能夠承擔風險責任,尋找市場機會及調度資源,將財貨由低價地方移轉到高價地區而創造價值(Stevenson, 1983)的特定人。社會創業的「社會」是用來修飾創業的目標—社會未被服務族群(Martin & Osberg,2007),與社會創新的意義相同,是為了服務社會弱勢而設立的組織,結合社會關懷與商業經營的事業創始,也是有社會使命感的創業家(Dees,1998)。 雖然社會創業學術名詞出現於近三十年,但人類社會中一直都存在著「解決社會問題為使命的企業」(Dees,1998),最早的相關文獻出現在King和Roberts(1987)對公營事業研究,但是當時並沒有清楚的觀念論述,著重對社會創業家的創新及領導特質,1991年時Waddock & Post才開始定義社會創業,但當時仍屬公部門及社會的領域,甚至還包括了經濟、教育、研究、社會福利、社會及靈性等(Leadbeater,1997),一直到1998年Dees提出的定義才廣泛得到各方認可(Weerwardena,2005)。 商業創業家看到市場需求的利潤機會,透過經營設計與市場交易達到股東的價值創造,誘因及成果都是財務報酬(Zadek & Thake,1997),因此對於財務利潤不足,無潛力的市場並不會冒然投入。社會創業家重視的是社會價值,從社會關懷出發,以解決某些未被商業市場滿足的社會需求為目標,同時還要能夠產生自立的合理利潤,所以社會創業有更高的經營難度,必須以新的觀點、觀念、技能與系統等企業經營的手段,同時還要有細膩的社會體悟與社會資源募集方法,才有機會解決社會陳疴或新挑戰。 2.3 新心態的社會企業 社會創業秉持著對特定的社會議題或族群的關懷,設計能滿足他們需求的服務與商業系統,而且該系統必須是長期運作的正式組織,因此就會設立企業或包括商業在內的其他社會組織,所以台灣社會企業創新創業學會(2009)定義社會企業是「兼顧社會價值與獲利能力的組織」,為雙目標的經營組織。 定義中採用廣義的”組織”,是反映當前社會中同時擁有雙目標的機構已經非常繁多,英國可見:(1)員工擁有的企業;(2)儲蓄互助社;(3)消費生產合作社;(4)聯合發展組織;(5)社會庇護工廠;(6)調整勞力市場公司;(7)慈善組織的附屬產業;(8)社區企業(Social Enterprise Charter,2001; Social Enterprise London,2001)。台灣也包括:(1)企業社會化轉型;(2)非營利組織投資事業;(3)合作社;(4)新創企業;(5)公平貿易組織;(6)社區組織;(7)共生家園;(8)平台整合組織;(9)社會庇護工廠(胡哲生,2013; Hu, Lo & Prasetyo, 2017)。 因為社會中未被滿足的需求,激使創業者關注其背後所存在的社會問題,當他產生了可行的創新解決構想,進一步籌組各項財務與社會資源,設計可持續經營的社會企業,經營成果包括社會服務效益與足已自立的財務收入。簡言之,社會企業的創立與經營均為特定的社會問題,如果這些社會問題的解決績效,可以納入國家的發展目標,就是經濟發展與社會發展的同步演進。 3.國家層級的社會發展目標 2017年聯合國有鑒於國家間的不均衡發展,世界性的不公平不正義議題,以及地球居住環境惡化等現象,列出17項追求地球永續發展的共同目標(sustainable development goals,簡稱SDGs)。藉用SDGs幫助社會體制裡的政府機構、企業、社會組織,共同認知整體人類社會亟需的改善目標,也提醒各類組織除了既有的設立目標之外,也應該為自己的社會與國際社會提供一份力量。 3-1.SDGs 的內容意義 仔細閱讀聯合國的17項永續發展目標,涵蓋了在世界不同國家裡,確實存在的各類社會正義與環境經濟等問題,項目內容如下。期許在15年內經由各個國家的企業與社會組織實踐,為人類的居住環境帶來更健全的回復與改善。 (1) 聯合國在提出此系列目標之時,並沒有刻意強調社會企業的觀念,Florian (2017)認為即使一般企業,也應該可以尋找到對永續價值的貢獻項目,但是主要著重於就業,收入與貧窮等與經濟有關的目標,如1,2,8,9,12,14等項目,其他項目標偏重公平正義、人權等議題,就不適合列入(一般)商業組織的目標中,但是,經濟收入是創造收入與物質自由的重要工具。 3-2.SDGs需要務實的行動,誰是行動者? SDGs 的宣示,當然不是口號式的理念呼籲,是真實反映當前人類社會發展的根本危機,再不務實的面對與解決,它確實會對世界環境與人類和平有嚴重的損傷。既然要務實解決,在現有體制架構的侷限性下,催生社會創業行動與社會企業設立是必須的行動之一,惟有借由社會企業的在地行動,才能由基層在地解決問題與擴張效果。 依據作者近十年來,在國內外推動社會創業與交流學習的經驗,具體從事社會創業進行社會改善的組織,正以其所擁有的資源與行動設計,非常適應性的設立各類型的創新、多樣貌的變形組織,處理它們所面對的問題。 3.3社會改善的行動組織 令人欣慰的是21世紀以來,雖然天險人禍加劇,但在世界各地,不論民間組織、企業、甚至政府機構,都在啟蒙或發生一些鼓勵基層自主力量的創業行動,其創業驅動力是對社會的敏感性與責任感,是超越利潤的社會加值(surplus) (Fowler,2000),有著是從政府或大型基金會的補助導引基層行動(通常以NPO為著力點),有著是基層草根組織的自發力量為主(通常以新創組織為基礎),這些新心態的組織顯示的不僅是組織的變革活力,更重要的是展露了傳統體制的鬆動與融合的契機。包括:

3.3.1政府與NPO或企業合作的社會創業模式 由政府政策主導的行動組織,不論期對象士NPO或商業績構,大都帶有公共服務、社區發展的性質,包括:

3.3.2 商業本質的社會企業或組織 由商業機構主導的社會行動,也見見的展現出商業機構的社會關懷力量。

3.3.3 新創事業的變形組織 社會基層人士有鑒於社區或特定社會問題需要,因為就近觀察與處理經驗,有信心自力解決該問題,而成立的新創組織。包括: (1)多份工作者(Multiple jobber) —同時兼職多份工作,賺取足夠新資。 (2)多職能工作者(Multiple functions service) —在專職工作之外,另從事自己有興趣的創業工作。 (3)工作室(Studio house)—在既有生活基礎之上,承接不定時定量的工作。 (4)團隊創業(Team entrepreneurship)—某位主要成員從事創業活動,其他成員則有主要工作賺取創業資金,再以兼職方式支援創業。 (5)創業探索(Venture explorations)—依付在其他組織服務或志工,體驗社會經驗尋求創業績會。 (6)循序磨練—廉價承租需裝修的廢棄房舍或農地,以其為基地逐步成長。 (7)借牌上市—借用某些利益相合的組織,申請其他機構的採購或服務專案,培養自己的創業實力。 (8)微型規模創業(Small scale ventures)—劃定特定小規模的社區為創業的消費對象或生產基地,等資源實力足夠時再展開正式創業。 (9)創業演進(The progressive venture)—自學生時期就参與各項課程實作,及創新創業競賽,累積創業人脈並磨練構想的可行性。 這些蓬勃的創業組織在各個社會角落,針對多樣化的社會議題,適應在地經濟情勢與社會結構,產生著隨機與即興設計的行動力量,可解決在地的社會問題,又可適應經營挑戰,創造來自社會領域的經濟產值。 該如何稱呼這種來源的經濟產值,也許該認真思考「社會經濟」的觀念。 4.發生中的社會創業與經濟產值 社會創業家的經濟貢獻範疇 因應資本型工商活動與經濟發展,所存在的經濟盲點與遺留的社會傷害,直接展現了五大類亟需創新的產品/服務的社會需求,其大多是彌補既有經濟發展對環境與社區社群的傷害,或日益受到重視的社會公平事務,如: A. 綠色與循環經濟(green & recycle economy, GE)—因應企業隱藏成本而產生的汙染(空氣水與土地)、生產與消費的廢棄物、資源耗竭等環境面的傷害,創造出以減廢減耗為主的: (1). 綠色經濟—低汙染(空氣,水,農地)技術、低耗能(水與能源)科技,產品綠色里程,碳排放交易。 (2).(藍色)循環經濟—二手物資產業,廢料回收再利用產業,剩食(醜食)廚房。 (3).簡約(frugal)設計—簡約設計產業,即興科技 (bricolage tech.)產業。 (4).共享經濟(sharing economy)—食物銀行,(設備)租用合作組織。 B. 彌補經濟(remedial economy, RE)—針對工業生產的自然環境與生態破壞,激發出: (1).垃圾處理產業—溪流與海洋垃圾清汙,潔淨水資源,空氣清潔。 (2).無毒農業—有機農業、自然農業、生態農業、酵素農業等農村生態復育。 (3).生態復育產業—沙漠綠化,還林、休漁,海洋垃圾等。 C. 照護經濟(caring economy, CE)—針對先天或社會結構所致的弱勢族群、家庭、年齡層的特別照護: (1).非營利組織對邊緣社會族群、身心障礙、貧窮家庭的照護事業。 (2).與社區結合的老年長期照護與青幼兒照護。 (3).失業與困難就業族群的工作培訓與納入就業。 D. 鄉鎮經濟(village economy, VE)—因應城鄉差距與人口外移老化所造成的蕭條村落,進行的: (1).村鎮資源開發與在地創業(community entrepreneurship) 。 (2).鄉村文化、技藝、景觀、史蹟維護(maintenance economy) 。 E. 「人性經濟」(humanity economy, HE)—倡議與實踐社會的公平正義,對特定社會議題的關注: (1).人權議題—保障薪資與工作安全,兒童與婦女就業,反性別歧視。 (2).社會權益—青年創業育成,微型(個人)創業扶助,微型貸款。 (3).國際關懷救助—物資、醫療、技能援助,急難傷害救助。 5.社會經濟意義與內涵 「社會經濟」這個名詞,最早見於19世紀的法國(Defourny and Develtere, 2009),但至今「社會經濟」的觀念(contested concept)尚未明確,因此也沒有一個一致且為大家所接受的定義(OECD, 2003)。然而,在歐洲大陸地區的國家對此一名詞的定義有比較高程度的共識,其認為「社會經濟」應該包括:合作社(cooperatives)、協會(associations)、互助組織(mutuals)與基金會(foundations)等(OECD, 2003; Quarter, Mook, & Armstrong, 2009),因此關於社會經濟的定義,主要係從所涵蓋的組織範圍來看,故將這些組織統稱為社會經濟組織(social economy organizations, 簡稱SEOs)(OECD, 2003)。 歐洲人看到的是社會組織本就在解決社會問題,它們所帶來的經濟產值就應當稱為社會經濟。這樣的觀念忽略了企業或新創公司,解決社會問題的角色貢獻。 根據European Commission (2011)所出版的社會企業倡議(Social Business Initiative),為「歐盟委員會針對特別關注事務,置入社會經濟與社會創新,期望推動具高競爭力的社會市場經濟」(In order to promote a ‘highly competitive social market economy’, the Commission has placed the social economy and social innovation at the heart of its concerns)。在歐盟委員會(European Commission)所提出的社會企業倡議中,已經羅列出一系列完整的行動計畫(action plan),希望支持社會創新行動,並創造對社會企業有利的環境。 Defourny與Delveterre (1999)則從經濟活動(economic activities)的角度來定義「社會經濟」,認為「包括由合作社、協會與相互共濟會等組織所從事的經濟活動,而這些組織所從事的經濟活動且符合下列原則:(1)把對員工與社區的服務,擺在利益之前(Placing services to its members or to the community ahead of profit);(2)自發性管理(Autonomous management);(3)民主決策程序(A democratic decision-making process);(4)人們與工作的重要性,勝過盈餘(The primacy of people and work over capital in the distribution of revenues)」。 比較重視各種類企業組織,所從事的社會性事務的本質,所以比較重視組織宗旨目標的實質性,將擁有社會目標的經濟體稱為社會經濟。 本文謹守著市場經濟立場,用供給與需求的市場觀念,解析社會經濟,因為該類經濟活動來自截然不同於主流工商經濟領域,就必須採用Schumpeter的發展經濟理論,依據Schumpeter(1911)認為創新的五項因子,分辨代表市場供需的兩個面向,分別是: 需求面—發掘新需求/新服務對象。 供給面—能滿足新需求的新產品概念、新產品生產技術、新材料、新型式經營組織。 發掘未被服務的社會需求,當然就必須創造對應的新供給系統,才能成為新的有效市場,如同下述公式。 新{需求}=新{產品概念、生產技術、材料、經營組織} 這種獨立於傳統資本與自由市場的經濟體制之外的社會創業與社會企業,其實際的經營產出(output),不論是可以用金錢計算的財務利得,或是無法以金錢具體估算的社會價值(social value)或社會影響(social impact),均可視為資本經濟領域以外的經濟產出,屬於廣義的「社會經濟」之範疇。 國際間共同關懷的社會問題,以及每個國家內,所面對經濟發展過程中,出現的貧富差距、環境破壞、失業與再就業、垃圾與汙染等眾多問題,都期待公部門有效新政策、社會部門能力提升、新型式的社會商業組織,以商業手段解決各項社會問題,同時也提供經濟產值。 資本經濟發展的盲點與後遺症,需要一些據有社會關懷的新商業組織提供社會所缺的服務,彌補社會中特定議題或族群被忽略的需求,開發這些「非市場(non-market)」,創造”新”藍海市場,同時增加國家生產力產值。

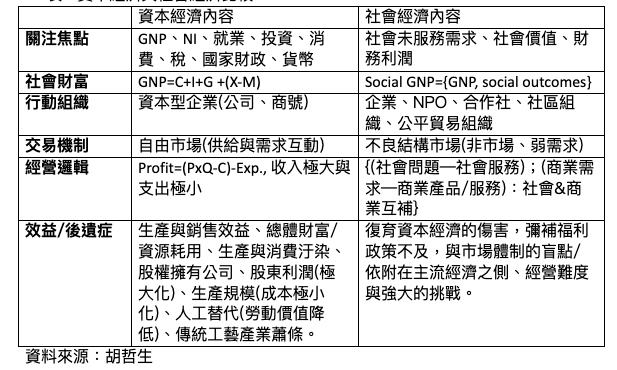

本文定義的社會經濟內容如下: Total economy=Capital economy + Social economy Capital economy= GNP = C + I + G + (X – M) Social Economy = {GE, RE, CE, VE, HE}

經濟發展是社會的期待,也是現代科技大量開發資源經由工業化生產,創造大量產品供應民眾物資需求,打造經濟效益的完整生產與消費的體制,但是,它卻不完美,有生產消費後的環境傷害,有生產科技精進的人工替代,有財富累積的社會公平遺憾,有工商業所造成的人口與都會移轉,眾多令特定族群痛苦或環境傷害的事務,已經長期發生在我們生活中的社會陳疴,需要社會重視,更需要積極的處理手段,期待傳統社會體制設計的政府、企業、與非營利組織,已經被證明是不會有效處理,甚至不會自主發生,必須一個願意主動面對,又能從處理中獲得應有財務回饋的組織—社會企業,對特定社會事務有創新的處理構想,願意承擔推動事務解決的組織風險—社會創業,才能在主流的資本經濟之外,營造出改善社會的彌補系統—社會經濟。 參考文獻 網路資料: Dees, J. G. (1998). The meaning of social entrepreneurship. From: http://www.fuqua.duke.edu/centers/case , search date: 2008.01.15. European Commission. (2011). Social business initiative. This document can be downloaded from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0682 (accessed on 13 February 2018). Fowler, A. (2000). NGDOs as a moment in history : beyond aid to social entrepreneurship or civic innovation?, Third world quarterly, 21(4), 637–654. Doi:10.1080/713701063 Florian Nebel, 2017, “6 things to keep in mind when applying the SDGs”, in Sanford Sustainable Development Report, Sanford Company. (Australia) (https://www.ait.org.tw/wp-content/uploads/sites/269/un-sdg.pdf) OECD (2003). Job Creation through Social Economy and Social Entrepreneurship. This document is available for download at http://www.oecd.org/cfe/leed/130228_Job%20Creation%20throught%20the%20Social%20Economy%20and%20Social%20Entrepreneurship_RC_FINALBIS.pdf (accessed on 13 November 2017). 研究著作: 胡哲生、張子揚、黃浩然(2013年)。社會創業模式與社會企業資源整合的關聯性。創業管理研究,7(1), 1-26。 胡哲生、陳志遠(2009),社會企業本質、任務與發展。創業管理研究,4(4),1-28。 臺灣社會企業創新創業學會(2009)。「社會企業」定義。學會章程第一條。 Defourny, J., & Develtere, P. (2009). The social economy: the worldwide making of a third sector. The worldwide making of the social economy. Innovations and changes, 15-40. George, G., McGahan, A. M., & Prabhu, J. (2012). Innovation for inclusive growth: Towards a theoretical framework and a research agenda. Journal of management studies, 49(4), 661-683. Henley, M. (2008). Success in social innovation in South Australia-what has happened? what has worked? Paper presented at The History & Future of Social Innovation Conference, South Australia. Hu, Jersan, Lo, wei, and Prasetyo, Aries Heru (2017). Explore a Structure for Building a Social Entrepreneurship Promotion System, ISTR, 10th Asia Pacific Regional Conference, Jakarta, Indonesia. Leadbeater, C. (1997). The rise of the social entrepreneur. London: Demos. Online: http://www.demos.co.uk/publications/socialentrepreneur (accessed February 2012). Martin, R. L. & Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: the case for definition. Stanford Social Innovation Review, 5(2), 28-39. Quarter, J., Mook, L. & Armstrong, A. (2009). Understanding the Social Economy: A Canadian Perspective. Toronto: University of Toronto Press. Schumpeter, J. A. (1912). The Theory of Economic Development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle. New Jersey: Transaction Publishers. Seelos, O, & Mair, J. (2005). Social entrepreneurship: Creating new business models to serve the poor. Business Horizons, 48(3), 241-246. Stevenson, H. H. (1983) A perspective on entrepreneurship, Harvard Business School Working Paper, 9-384-131. Weerawardena, J., & Mort, G. S. (2006). Investigating social entrepreneurship: A multidimensional model. Journal of World Business, 41(1), 21-35. Zadek, S. & Thake, S. (1997). Send in the social entrepreneurs. Send in the social entrepreneurs. New Statesman, 26, 31.

評論已關閉。

|

地址

|

|

RSS 訂閱

RSS 訂閱