|

1.前言 Auroville位於印度南部Tamil Nadu 邦,是ㄧ個從破壞的森林區,重建起來的新森林中的小鎮,這個鎮以人性的自我修持擴及愛人惜物的道德理念,為建鎮的精神核心,逐步的吸引不同目的之團體與個人加入,在五十年後的今天,除了密布森林、散落林間磚房與平靜閒適的生活步調外,她與一般的鄉間小鎮無異,沒有現代化誇張的建築、沒有林立的店招與街道,卻有穿梭林間泥徑,各種膚顏人士衣著樸實、以自行車或清簡機車代步,進出沒有招牌但是有聚會人潮的庭院建築中。 這是一個位於印度南方,毫無印度風情,瀰漫著森林魅力,稀疏的人群很有默契的移動,似乎再尋找什麼,也用容顏告訴你她已獲得了什麼,不是手上的提物,而是心情的轉變與心靈的滿足。 時至今日,愈來愈多的各國人,帶著不同的心情與心靈空白來到此鎮,也用不同的心境參與這裡的生活。愈來愈多心所思、身所欲、靈所屬各異的人與組織的進入,這個因人心而建造的鎮,會否因為心的複雜而變?會否因為現代科技與資本的進入而轉向?能否用心靈支撐小鎮的永續的發展?這是另一個外界人士來到這裡的奇特心情與期望—對「心靈建鎮的過程與永續」的好奇。 這是一篇關於我個人在八天期間,盡可能寧靜心思仔細觀察體會該社區的心得,輔以社區經濟理論文獻的推演,寫下我對Auroville的解析與趨勢推演。

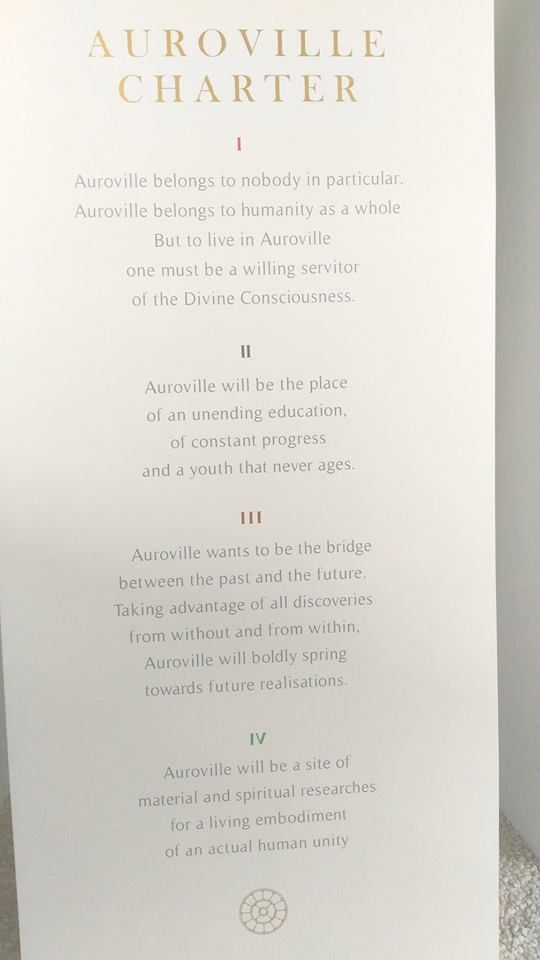

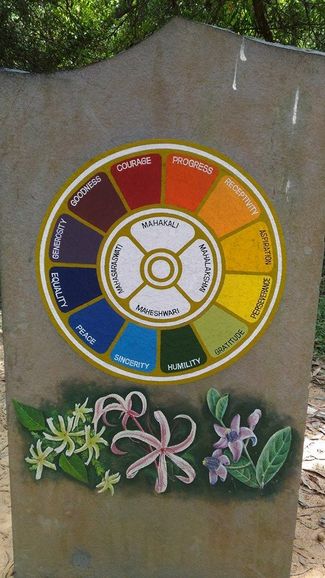

這樣的社會與人性趨勢,道出人性道德與精神文明的淪喪,任何關心人類文明發展的有心人,都會感嘆人類進化的方向是否出了問題?科技的進步是否與文明與生活福祉有正向的關連?人類的內心精神到底是甚麼,為何這麼多宗教與倫理的生活教育與道德規範,仍無法阻擋人性中殘酷因子的滋長? Mirra Alfassa來到二次大戰前仍屬法國殖民的印度南邊城市Podicherry,與印度的修行者、哲學家Sri Aurobindo Ashramr等人組成了關懷與靈修團體,他門的聚會思考場所進而成為思想者的修院、Mother埋葬之所,也是後世國際人士景仰Auroville精神,而前來體會與靜默冥思之地,他們深受Sri Aurobindo的影響(註1),希望積極推動有助於人性精神精進昇華的行動,乃由Mother規劃建立一個能宣揚理念與改變人性的”新”社會的實驗地,取用哲學家Aurobindo名字中的”Auro”(黎明的意思),作為人道關懷者精神宣揚與修習實踐的起始地。 所以Auroville是關心人類的未來,檢討文明道路的偏失,希望從人性根源的品德思鄉進行自修淬煉的心靈村鎮,期待在這發揮道德教化導正思想的社會功能;而一向善於內省修習的印度哲學者,所檢選出可以闡揚人性中純真原樸、謙和自省的行為法則,是他們認為得以彰顯善良、避免惡誘的方式。據此而發展出現今Auro精神的十二項品德,作為他們爾後重建新社會的社區生活實踐基本要求(如照片):(因為該十二項品德過於抽象深奧,不在此擅做說明,請讀者自行琢磨思考、也是一次自省修習的機會吧)。 3.Auroville建設行動 創建者希望具體的展現人性的可教育性,人群次序的可重塑性,乃以建設新村落,用積極的教育行動證明心靈重塑的可能,接著他們向聯合國提出這項計畫,希望獲取土地與資金,建設具有這種理想的人群社會,經過大力的呼籲與理念夥伴連繫,最終雖沒獲得金錢援助,但是獲得印度政府提供,現今所在地的荒廢農地。 Auroville 所在地原本是林相豐富的原始森林,林中擁有許多香草,自古代附近居民就擁有相由治病的能力,作為服務往來於途中行旅的生計,但是因為澳洲商人投資種植棕梠樹,而致森林被整片砍罰,加上種植棕梠需要大量的水,肥料,進一步使得地面乾涸、表土流失,而成為荒漠不毛之地。 1968年,Auroville 正式在此乾旱土地上成立,邀請約63國家青年代表,帶著他們國家的泥土,就在今日Auro golden ball 現址上宣告成立(也就是”母親殿堂” Matrimandir所在地),當時直接面對的挑戰就是:如何復育事宜生活的環境空間?如何取得生活用水?用何種有環境意義的工法建設居住房舍?如何獲取生活所需物質? Auroville 的創設者擁有相當的人文與道德要求,但是當時的科技觀念與工程技術,仍沒有明顯的社會思維,對於恢復森林與綠色建築並未相關知識,所以在建設初期,參與的成員都在摸索嘗試,以致許多成員離去,留下的與新加入的理念認同者,逐步的找到用在地材料的曝曬磚蓋房子,用廢棄植物落葉覆蓋保濕,用雨水流走路徑挖出儲水池,用蟲草生態滋養土地等方式,一步步的復育出生態森林與建蓋綠色房舍。 4. Auroville居民組成與發展趨勢 至2018年,已有五十年發展史的Auroville,已是有來自五十四國家,正式長住居民2814人(成人2127,孩童687,台灣籍6人),佔地 餘畝,主要為森林(200萬棵樹木)覆蓋的龐大社區。 目前的社區成員包括: (1)社區委員會核心組織與金球符號象徵的Auroville精神 (2)行政與公共服務人員:行政管理與社區基礎建設與規劃管理人員,及Auroville遊客接待中心的展示說明、空間服務、及中心附屬的商業餐飲機構人員。 (3)公共建設與基礎農業從業人員:13個農場約350英畝有機農地,提供在地部分生活需求,以及水資源處理,太陽能電力系統,學校基礎教育,道路維修、公共交通等符合Auroville環境與社會精神的公共服務。 (4)Auroville精神實踐與實體建設的志工團體:如Sadhana Forest(森林修行者)復健森林;綠色建材(曝曬磚)與建屋技術機構(??????),清潔廢水處理與雨水收集等, (5)靈修養生組織:由於Auroville本身就強調靈修對道德精神的提升,所以加入Auroville住民自然也就有許多,幫助個人探索生理機能與心靈安靜的教室,包括;身體條與氣場感知(sensation)、音樂靈修、水療靈修、瑜珈、太極拳、呼吸養生等活動組織。 (6)Auroville人道關懷精神與社區意識實踐組織:包括以社區為基地,扶助鄰近貧窮或災難村落的婦女兒童照顧的社會企業,如ecofemme以教導婦女製作可重複使用手工布衛生棉,提升婦女地位衛生教育與生態環保等;香草森林Pichandikulam則試著復育森林,找回遺落民間的香草精油知識與療癒技能,同時也幫助農村家庭,從精油製作與芳香醫療服務中找到工作機會;從幫助南亞海嘯災民開始的Tsunamika,以服飾設計與販售幫助印度婦女就業,提升婦女收入與地位。 (7)展現不同國家或民族文化管區:在社區設立能夠宣揚理念與展現民族平等的國家或區域館(pavilion),目前已經建立西藏館、印度館、非洲館、法、德、俄等14個館區,部分館兼營住宿。另有展示Auro精神理念、都市設計、藝術、圖書等二十餘館(註2)。 (8)具有民族風或人文藝術家或機構:不論長期或短期住在Auroville的藝術家,如繪畫雕刻、陶藝、樂器、民族風飾品、衣飾、演奏,也以社區店面經營或借場展演方式,生活在社區的各個角落中。 (9)社會企業與商業:目前有社會企業性格的商業組織170餘家,雇用鄰近村落居民約5000餘人,包括手工用品、宴會餐、食物製作、餐廳、能源、建築、電力與資訊、音樂、旅遊等,該村對小型工藝與商業的態度是服務村民生活、賺取外部收入貢獻Auroville的公共支出。 (10)服務社區居民或外來短期訪客的餐飲住宿:包括服務社區居民生活所需的小型便利商店(居民才可購買)以及一般民眾購買雜貨店,各國口味的餐飲(多樣性印度餐、義大利麵,輕食簡餐),咖啡屋,麵包坊等,以及服務短期來訪小型旅店或前述館區住宿。(註3) (11)一般居民:各國人均可申請進入成為Auroville住民,但需要先申請一年的暫時居民,以便於雙方觀察與參加社區生活適應,成為正式居民者要自己準備可以在村內貢獻所長,賺取自己生活的工作方式。其他國家多為零星人數。 顯示部分社區居民已是在心態上,是享受社區廉價但閒適生活條件的養老人口,他們會否維護Auroville強調人群平等與心靈重建的目標,自然引人憂慮。(計算自Auroville官方網站(https://www.auroville.org/contents/3329)提供之居民資料。 (12)短期居民與外部遊客:外部申請進駐的外籍與印度人士仍持續增加著,我在西藏館三天下午休養期間,便有兩場給申請者的說明會,一場以西方人為主約十餘人,另一場可能都是印度人約二十餘人,似乎以在地經營事業為目的,對西藏館的點點滴滴都很有興趣。 準備在此悠閒過退休生活的盤算者,他們對Auroville精神未必關心,甚至在這雇佣僕役只顧自我的生活方式,對Auroville精神形成反諷。 他們未必有實踐Auroville精神的興趣,但是對第5至8類群的靈修、環境與技藝等非常歡迎,當然他們的在地消費,為在地居民帶來亟需的經濟資源,可以支撐事業經營居民的駐留。Auroville精神是否會在世俗化人眾的壓力下而日漸淡默,是相當可能也值得關注的議題。 (13)外部(財務)支援機構:依據2017數據,Auroville當年支出一億五千萬,而當年收入與支出正好平衡,收入中社區本身可以創造的收入約36%,主要財務支援是印度政府編列年度預算站24%,次則是國外非營利組織與企業捐贈達24%。資金除了用在社區員做與基礎設施建設外,再來就是社區土地所有權,例如綠色廊帶的土地購買,Auroville的財務需求中,便有相當比例金額是用在土地購買,目前約有20塊約60%綠色廊帶的土地,仍在洽談購買中。 5. Auroville是互助的社區經濟體(community economy)? Zsolnai(2002)對社區經濟體的描述”特定地理區域內成員,各自生產物品與相互交換以獲取生活所需,將生活環境變成更具吸引力,吸引外部成員的加入”;在概念性的”社區”內,有三方面的經濟活動,包括:生產、商業、(公共)服務。社區中的生產者與消費者因為社區居民,形成可以是最小成本與最低風險的長期供需約定,也是”互助”型的多樣性需求滿足活動;唯有建立在社區成員間生產與消費兼具的人際關係上,才能夠維繫人群聚集不散、社區的穩定發展。 社區中三類經濟活動,分別是:「生產經濟體」為社區中製造者或修配者,包括農、畜、農產加工與工藝品製造等,通常為社區中最大量的成員;「商業經濟體」社區金字塔頂端民眾,職司社區中的採購、銷售、交易商、貨商等人員,負責社區商品服務的流入與流出;「服務經濟體」包括交通、飲食與住宿、及專業職能(律師、醫療)、人文等知識技能服務,更進而推動往上發展的政府服務、宗教等廣義服務活動(Zsolnai,2002)。由於是彼此供需相配的互助社群成員,社區成員愈多,便可以容納更多的產品需求與服務,創造豐富多樣的工作職能,營造出蘊含高端知識的專業服務。進而產生社區的知識導向質變,成為吸引外部人才與高端產出外銷的城鎮化效果。 Auroville既是以精神修習為號召,吸引理念認同者加入(第1,2類群),所以初期加入居民必然是參與社區基礎建設與改善當地生活條件者(第 3,4類群),再則是與心性修習相關的靈修教育或社會(區)關懷組織(第5,6類群),其次才慢慢再擴及其他與Auroville價值觀相合,在地技藝與生活需用相關的製造、銷售者(第7,8,9類群)。Auroville與一般社區倚靠地理資源,從民生物資產銷開始,再逐步出現服務與文化等人群的順序不同,這種以精神文明為建鎮的核心,一直維持該精神的影響性(如母親殿堂Matrimandir),與社區眾多世俗化的商業新居民,形成兩種平行階層的社會結構。 Bell, Tracey &Heide(2009)認為,由於個別社區所遭遇的在地條件與機會不同,引發出社區成員的相依互助的集體經濟後,會驅使各地社區生活與文化的專精發展,造成區域的差異化效果(Saxenian, 1994),同時社區的在地社會結構與社區-經濟發展的長期鏈結關係,會形成社區在地鑲嵌(local embeddedness)關係,也就是一般所謂的「靠山吃山,靠海吃海」現象,而在地鑲嵌則會影響社區內合作治理的方式(collaborative governance mode) (Su & Zhang, 2016)。 Auroville是以道德精神為核心思維所逐步營造出來的新社區,與前述一般社區先有在地資源生產與消費,再產生服務技能與知識的發展脈絡不同,她是先有知識理念吸引有專業技能的志工團體進入,逐步改善環境建設理念中的生活基礎與生產活動。其二,Auroville精神是該社區的核心資源,圍繞該資源所衍生的各類專業活動,自然與該精神資源的特性有關,否則就會摧毀該精神資源的存在價值。 6.永續發展的未來 Aristotle觀察古代人類社區的形成與興衰,發現社區成員的聚集有賴在地天然資源的使用與餵養˙社區成員使用在地環境資源從事生產,並與其他成員的不同生產從事交換,以相互滿足社區成員的生活需求,但是是否能長久維持人群生存,則需要看成員們對資源的處理心態,是滿足生活的適量開發,還是滿足財富的大量開發?Aristotl稱呼前者是Oikonomia,後者是Katalaxia,代表兩種社區成員使用在地資源的觀念(Polanyi,1977)。 Oikonomia強調社區成員利用資源生產自己與他人的生活所需,大家各自發展可以與他人相互交換多樣產出,一來形成互助的經濟體,二來,因為社區內部需求量有限,對環境物資的耗用會自然形成一種自我節制,生產剩餘在與外部交換,取得社區其他物資來源,久之社區會與環境形成均衡的生態關係。 反之,Katalaxia的社區重視用社區資源與外部交易,由於外部需求是無限的,不之節制的交易必然超越原社區的生活需求,必須以貨幣將交易所得于以儲存,因此成為一種純商業、追求財富最大化的經濟體質。 胡哲生(2015)觀察社區如何使用內部或外資源,以服務在地或外部需求的社區發展模式,發現社區的經濟體質只要掌握Oikonomia原則,先以內部需求或生產能量限制自我控制,再以生產剩餘與外部交換,都可以建立豐足生活又能與環境和諧共存的關係。 既然社區有其資源條件與發展限制,需要與外部社會有相當程度與適切方式的交易往來,但是如何有效地保持社區環境與資源的永續,是每個社區必須謹慎規劃與自我約束的,如果能為自己尋找永續經營模式的"內外均衡的經濟系統",可以為社區帶來下述社會影響: (A) 社區經濟系統必須能夠持續,生產循環能夠重複,在長期的未來都不會為環境帶來損傷。 (B) 社區規模應該可以在某個水準達到均衡,社區經濟不能夠依靠無止盡的經濟成長來維護工作機會與生活繁榮。 (C) 社區必須生產至少是足夠的食物與初級原料,支持成員的簡單生活,以及在環境承載限制、又不開拓世界其他地區的消費情況下的舒適生活。 (D) 社區使用的所有能源應該來自可更新補充的資源。 (E) 社區可以有自己的貨幣與金融系統以避免被外界剝削或分裂,社區資本不應該流進或流出及利息抽取,即使有也應該由內部情勢決定。(Zsolnai,2002) 7.對Auroville未來的想像 最能代表與掌握Auroville精神走向的社區治理(community goverance),必須建立在左右該村評鑑新進成員,與導引社區互助經濟走向的決策體制—Auroville管理會議、決策機置、與Auroville精神教條化。觀察該社區仍然嚴謹的居民管理規則與持續擴張綠帶的企圖,Auroville精神是強化的。 Auroville建立在心靈教化的資源基礎之上,她必然是吸引沒有地域限制的心靈需求者,再交換進來鄰近社區的生活資源,所以Auroville會與印度社區形成物質與心靈分工互助的關係。哪天如果她喪失了心靈服務的功能,也就會失去與鄰村交換物資的能力。反過來思考,如果Auroville引進過多以生活服務為重的店面與商業遊覽,淡化了她心靈資源的重要特色,也就是該村逐步消逝的開始。在進入下一個五十年的開始,這個憂慮正是她最大的挑戰。 Auroville正日漸老去,五十年足以讓當時的建立者也年華過往,但是任何社群如能保持繼往開來的新加入者,他們不是看上這裡的珍貴資源,而是對社會與環境的責任。因此,寄望進來的青壯年,仍能心繫Auroville的精神,這兒的面貌會如舊甚至更壯大。 我對Auroville的未來保持審慎的樂觀。我在心中暗自期許,下個十年再來拜訪,希望看到的仍是仿如老友的面貌與神采。 註1. Sri Aurobindo著(徐梵澄譯)(1991),周天集∶關於智慧與德行的箴言,(中國)美金1一生活讀書新知三聯書店出版 註2.Auroville 對商業與金錢的心態是金錢用於改善生活品質與實踐精神理念。 (Money is not meant to generate money; money should generate an increase in production, an improvement in the conditions of life and a progress in human consciousness.) https://www.auroville.org/categories/15 註3. Auroville對社會企業的期許: 1.To create abundance for the growth of Auroville. 2. To contribute towards building a common collective prosperity. 3. To express beauty and harmony in matter. 4. To build and strengthen a shared economy. 5. To provide a healthy and sustainable environment for the development of people from Auroville, the Bioregion, India and the World. 6. To develop while maintaining a harmony with nature and environment. 7. To support fair trade practices To support fair and lawful labor relations. https://www.auroville.org/contents/510 參考文獻: 胡哲生,李禮孟,孔建中,(2015),“社區經濟類型與社會企業在社區中的影響力”,輔仁管理評論, Vol.21, No.2 Bell, S.J., Tracey, P. & Heide, J.B. (2009),“The organization of regional clusters”, Academy of Management Review, 34 (4), pp. 623-642 Polanyi, Karl(1977): The Livelihood of Man., Academic Press. Saxenian, A. (1994), Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, MA: Harvard University Press. Xin Su and Hui Zhang,(2016), “Research on Collaborative Governance Mode of Agricultural Products’ Quality and Safety”, 2016 2nd Asia-Pacific Management and Engineering Conference, 434-9 Zsolnai, Laszloi,(2002), “Green business or community economy?”, International Journal of Social Economics. No. 8. pp. 652-662. 評論已關閉。

|

地址

|

|

RSS 訂閱

RSS 訂閱